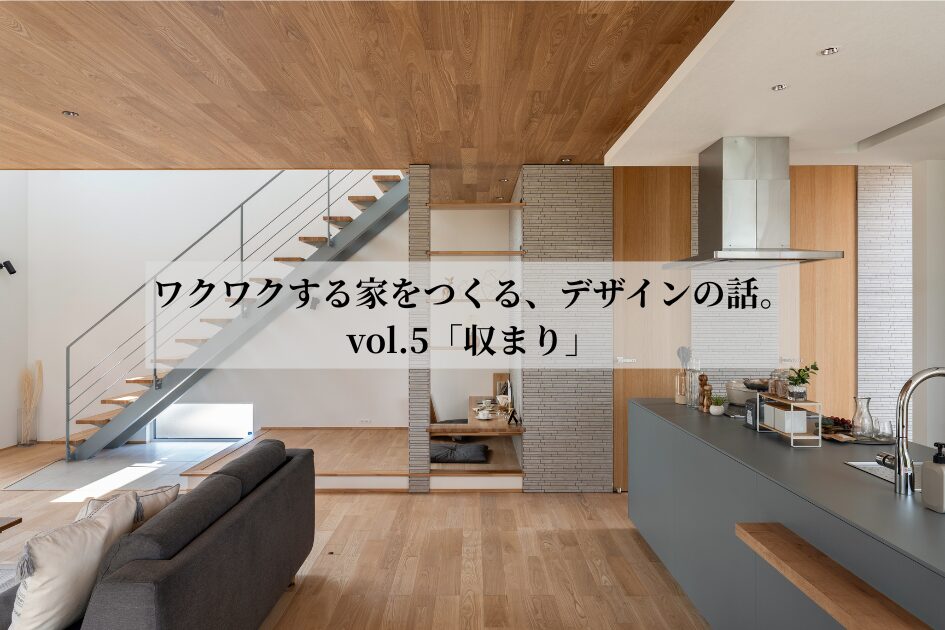

- 家づくりについて

- 社長ブログ

住宅の本当の寿命とは?耐用年数と耐久年数の違い

耐用年数とは

耐用年数という言葉をご存知でしょうか?

一般的には、経理部門が資産計上する際に必要な、減価償却の期間を表す言葉です。

ですが、ここではそのようなお話はもちろんしません。

今回は、「住宅がいつまで実用的に使えるのか」というお話をさせていただきたいと思います。

耐久年数と耐用年数の違い

どんなモノでも、いつかは必ず劣化し壊れます。

物理的に壊れるまでの期間がどれくらいかを表す言葉が「耐久年数」です。

例えば住宅の駆体であれば概ね50~数百年、エアコンだったら10~20年など、保証期間とは別に一般的に使用可能と考えられる期間を指します。

これに対して、「耐用年数」とは“物理的には壊れていないけれども役に立たない”という状態になるまでの年数のことです。(私が勝手に決めました。)

住宅を計画する上でとても大切な考え方だと思いますので、この「耐用年数」について考えてみたいと思います。

住宅の寿命はどこで決まる?

住宅の寿命は、単に物理的な破損だけで決まるわけではありません。物理的には問題なくても使わなくなるものが日常生活にも多くあります。

例えばサイズの合わなくなった、あるいはデザイン的に着なくなった洋服。

破れて使えなくなったわけではなくても、タンスの奥に眠っている服が誰でも何着かはあるでしょう。これらは「耐用年数を過ぎてしまった」と言えます。

あるいはスペックが足りなくなったスマホ。壊れてはいないけどアプリが動かないと、耐用年数が過ぎたスマホとなります。

実は、このように「壊れてはいないけれど実用性を失った」建物が世の中には数多くあります。

つまり住宅の寿命は、「耐久性」だけでなく「耐用性」によっても大きく左右されます。

住宅における耐用年数の具体例

住宅の場合、どのような要因で耐用年数が尽きるのか考えてみると、主な要因として「省エネ性能」「耐震性能」「間取り」などが挙げられます。

省エネ性能が時代遅れ

古い住宅は断熱材が不十分で、冬は寒く光熱費もかさみます。このような場合、リフォーム工事か建て替えを検討することになります。

耐震性能の不足

建築基準法の改正により、現行の耐震基準を満たさない住宅は、いずれ耐震補強か建て替えが必要になります。

間取りの不適合

年月が経ち家族構成や暮らし方が変わったとき、部屋が足りなかったり使いにくかったりして、増改築なしでは快適に住めなくなることがあります。

これらはすべて”壊れていないけど役に立たない”典型的な例です。

このように住宅にも耐用年数があり、それを超えると現状のままでは快適に使用できないことがあります。

またリフォームするにしても、建物によっては簡単にできないものもあります。

最後まで使い切る、理想の家づくり

住宅は、洋服やスマホと違って簡単に買い替えができません。

上記のように、耐久年数が来る前に「耐用年数」の限界によって使えなくなることは、非常にもったいないですし、最後まで使い切ることが、コスト的にも社会的にも意義のあることだと思っています。

そのためには目先のことだけでなく、数十年先まで見越した家づくりが必要になってきます。

最後まで使い切る家づくりのポイント

使い切る家づくりのポイントを挙げてみました。

普遍性:流行に左右されにくいデザインと、使い回しができる汎用性のある間取り

可変性:ライフスタイルの変化に応じて、手軽にリフォームできる構造

メンテナンス性:点検口を設けるなど保守管理がしやすい仕様と素材選び

ちなみに、国交省が定めている認定長期優良住宅の項目とちょっと似ています。

長期優良住宅では、4つのポイントを掲げていて、耐久性、耐震性、省エネ性、メンテナンス性となっています。

住宅会社として

普段から質のいい家づくりを心がけてはいますが、これらすべてを満たすことは簡単では無いかもしれません。

ただ住宅を供給する側としては、目先のことだけでなくこういったことも大切にしながら、価値のある家づくりをしていきたいですね。