- 家づくりについて

- 社長ブログ

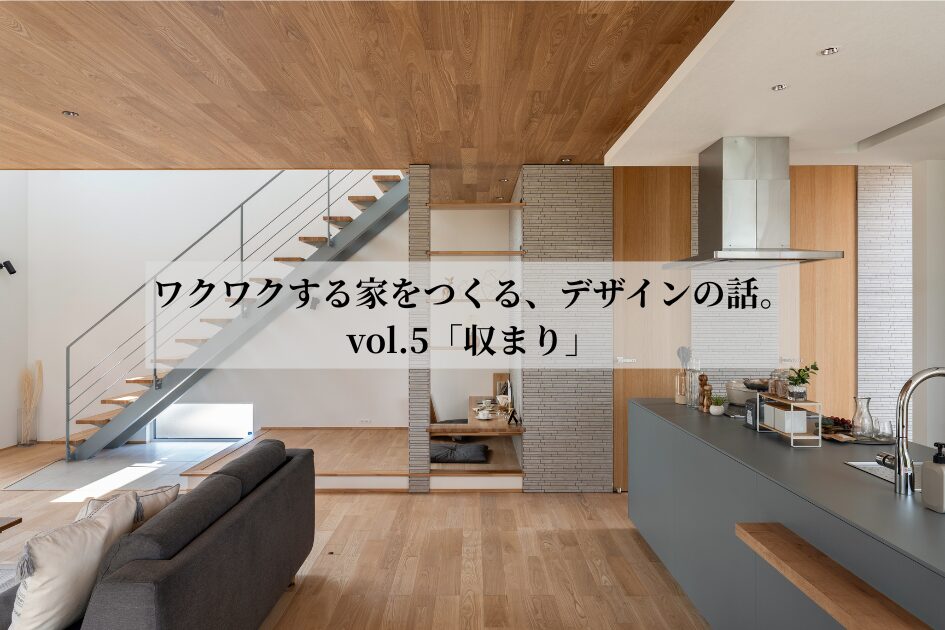

吹き抜けの「開放感」を最大化する間取り設計|目線の抜け方で決まる住宅の快適性

マイホームを建てようと思って家のことを調べはじめたときに、よく「開放感のある間取り」という言葉を聞くと思います。

そういった家には吹き抜けがあったり、大きい窓があったりして確かに開放感を感じることができます。

では、吹き抜けさえあれば開放的なのか、大きい窓があれば開放的なのか、開放感につながるメカニズムとはどのようなものか、そのあたりを今回はお話したいと思います。

吹き抜けの種類と特徴

一口に吹き抜けといっても様々なものがあり、大きさや位置によって感じる開放感は千差万別です。建築設計の経験から言えることは、目線の抜け方が開放感を左右する最も重要な要素だということです。

目線の抜け方で決まる開放感レベル

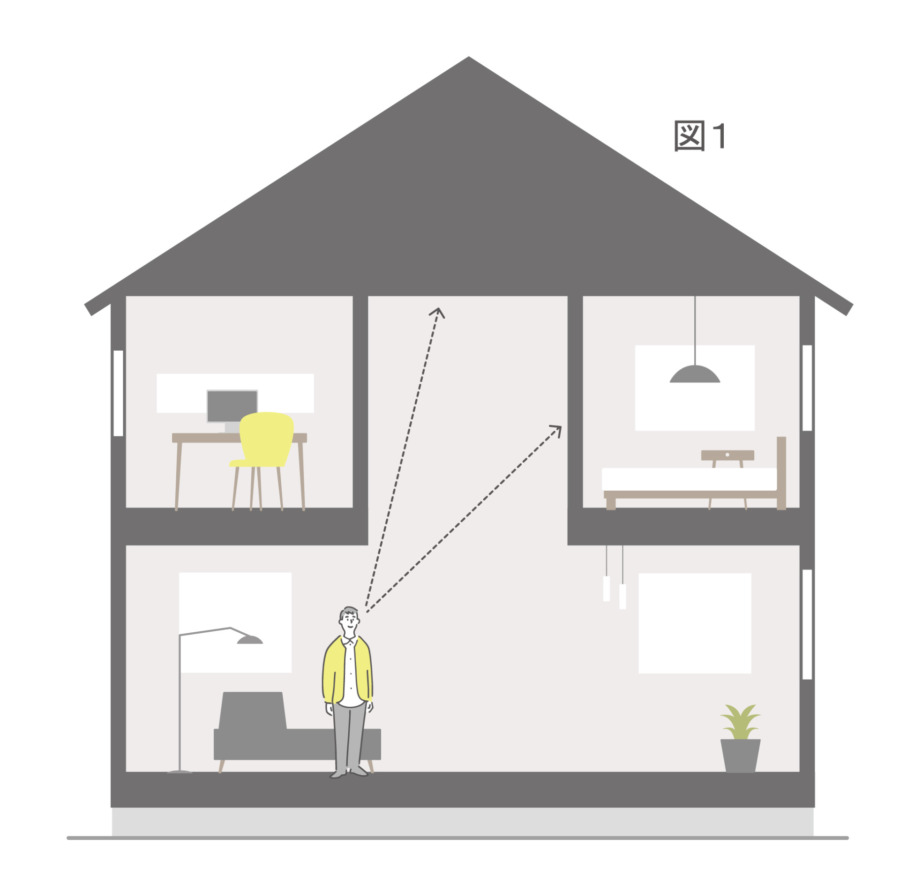

レベル1:壁で視線が遮られる吹き抜け

図1のように、吹き抜けの2階部分がすべて壁になっている場合、目線は壁で止まってしまいます。

2階の天井を見るには真上を見上げる必要があり、開放感よりも「煙突の中にいるような閉塞感」を感じてしまいます。

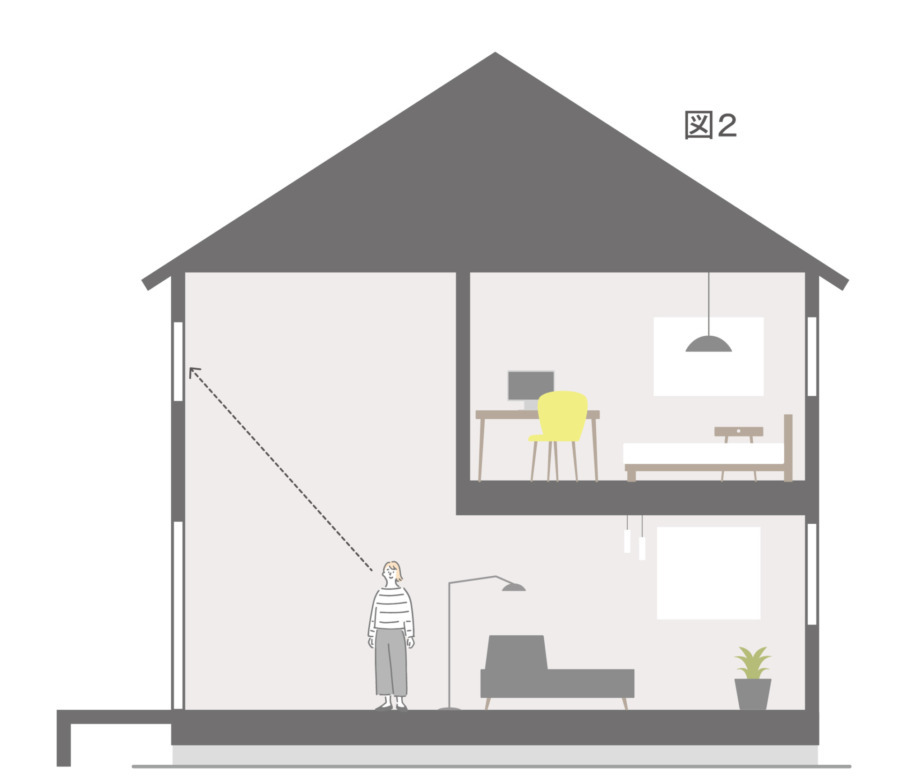

レベル2:窓で外の景色が見える吹き抜け

それでは図2のように目線の先に窓があればどうでしょうか?

目線の先に窓があると外を見ることができ、一定の開放感は得られます。しかし、室内空間の広がりを感じることは難しいレベルです。

レベル3:2階ホールが見える吹き抜け

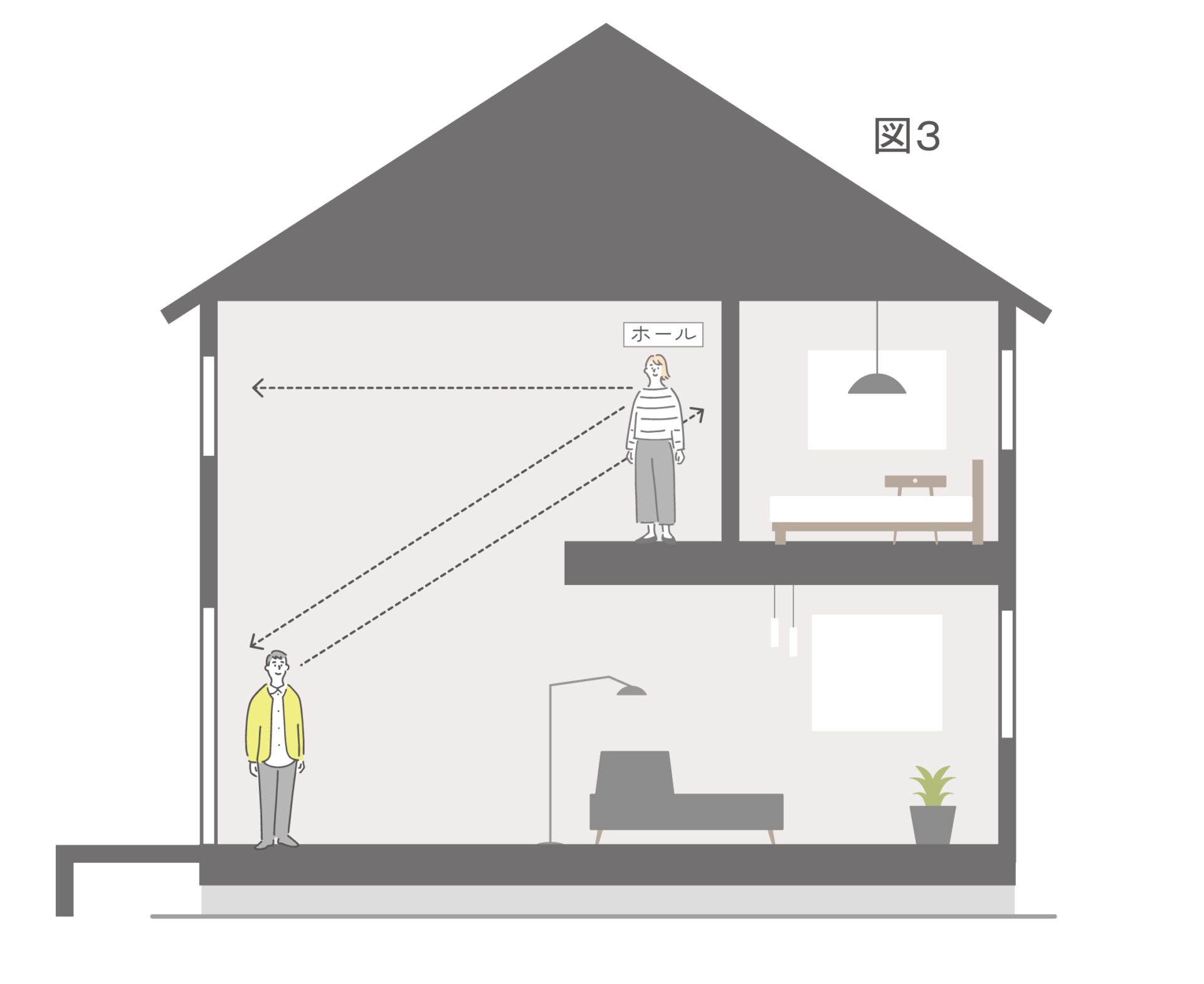

次に図3ではどうでしょう?

2階の吹き抜けに面する場所をホールにした設計です。1階から斜めに見上げると、手摺の先に2階の壁と天井が見えます。真上を見なくても2階の天井まで見えるため、目線が抜けて開放感が向上します。

ただし、かなり上向きに見る必要があることと、2階からの目線は1階の壁で止まるため、最高の開放感とは言えません。

ちなみに2階からの目線を抜くためには、1階や2階に大きな窓を設けて外まで見えるようにする方法があります。

レベル4:水平方向に目線が抜ける吹き抜け

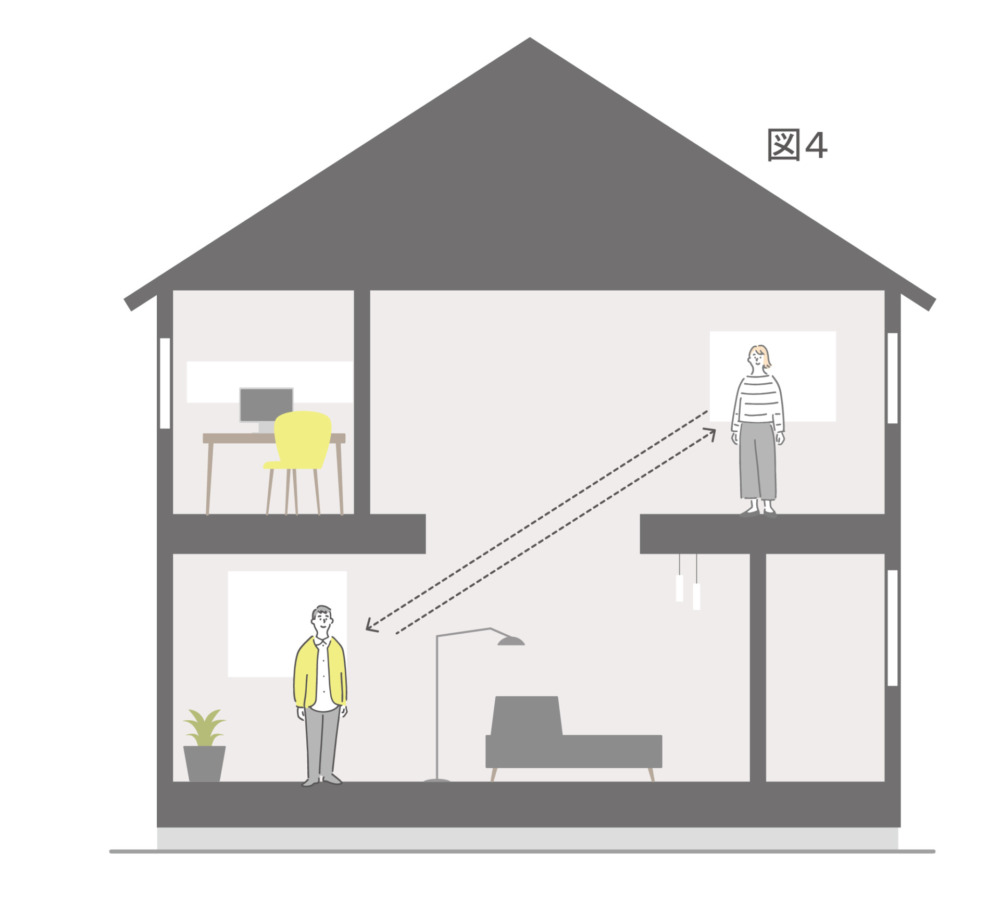

最後に図4です。

こちらが最も開放感が得られる設計です。

あまり見上げなくても目線が抜け、そのまま2階の天井まで見ることができます。

2階から1階を見下ろしても、壁や窓に遮られずに奥まで見通せる理想的な間取りです。

効果的な吹き抜け設計のパターン組み合わせ

実は、吹き抜けの4方向すべてを最高レベルの開放感にする設計は、一般の住宅ではかなり難しいです。

相当な広さが必要で、また4方向すべて同じでは窓の外まで目線が抜けないため、かえって開放感が減ってしまう可能性があります。

そのため工夫が必要です。

例えば、東面を図4のようにして室内空間の奥行きを演出し、南面を図3のようにして外の景色を取り込むなど、面ごとに組み合わせることで変化のある開放的な間取りにすることができます。

面ごとに異なるパターンを組み合わせる例

- 東面: 室内空間の奥行きを演出する水平方向の視線抜け

- 南面: 外の景色を取り込む大開口による外部との一体感

- 北面・西面: 採光や通風を考慮した適切な開口配置

この組み合わせにより、変化のある開放的な間取りを実現できます。

開放感のある吹き抜け設計は断面図で確認する

断面図の重要性

平面図だけでは吹き抜けの開放感を正確に把握することは難しいかもしれません。その場合、断面図を描くことで目線の抜け方を具体的に確認できます。

まとめ

いかがでしたか?

今回は間取りによる吹き抜けの開放感の違いについてお話しました。

吹き抜けの開放感は、単に空間を上下につなげるだけでは得られません。目線の抜け方を意識した設計と、各面の特性を活かした組み合わせが成功の鍵となります。

吹き抜けをご検討の際には、このような断面図を描いてもらい、実際にどのように目線が抜けるのかを確認することをお勧めします。

この記事で紹介したポイントを参考に、理想的な開放感のある住まいを実現してください。